Das Fabelwesen Frau

Es ist wieder einmal Frauentag.

Bereits gestern habe ich eine sehr gute Dokumentation auf arte gesehen, mit dem Titel „Geschlechterkonflikt – Frauenbilder der Geschichte“. Eigentlich müsste man(n) Frauenbild sagen. Denn von der Steinzeit bis heute scheint sich da auf den ersten Blick wenig verändert zu haben. Die Frau sammelt, säugt und sorgt für Haus bzw. Höhle (mit Ausnahme der Höhlenmalereien, die als hohe Kunst natürlich Männerdomäne gewesen sein müssen). Und er bringt die Brötchen bzw. das Mammut heim.

Erstaunlich, dass die Vorstellungskraft vieler Menschen – auch von hochdekorierten Wissenschaftlern – der Zeitwahrnehmung von Dreijährigen so ähnlich ist: So, wie es jetzt ist, muss es schon immer gewesen sein. Ein selbstzufriedenes Leben in der ewigen Gegenwart. Beneidenswert, diese Festigkeit der Überzeugung. Oder ist es das bei den Großen vielleicht gar nicht, sondern Angst. Angst vor Veränderung? Wenn es mal anders war, könnte es ja wieder anders werden. Und Frauen kämen plötzlich auf die Idee, das Wahlrecht zu fordern. Nein, das geht doch nicht.

Ein Beispiel aus der Dokumentation: Im 19. Jahrhundert wurde ein Grab nahe der früheren Wikinger-Stadt Birka gefunden. Es enthält neben gleich zwei Pferden alle Grabbeigaben eines hohen und angesehenen Kriegers. Bereits dieser Satz ist „gebiased“, also von Vorurteilen geprägt. Und er ist falsch. Es kommen schließlich auch Zweifel auf, da die Knochen eher weiblich wirken. Doch die Zweifelnden werden belächelt. Vielleicht ein Lächeln, um die eigene Furcht zu zügeln, dass sie Recht haben könnten. Aber nein, das kann nicht sein. Die Waffen und weiteren Grabbeigaben sind eindeutig männlich.

Wieder ein Satz und ein Urteil, die gebiased sind. Und falsch. Und doch sind sie auch wahr. Innerhalb des Menschenbildes des 19. Jahrhunderts sind sie wahr, da innerhalb dieses Menschen- und Weltbildes Waffen und Macht männlich sind. Es ist ein bisschen so, als ob wir einen Film sehen oder ein Buch lesen. Wir sehen die Welt durch die Augen der Heldin oder des Helden, aber wir sehen sie auch von außen, mit mehr Weitblick als die Personen innerhalb ihrer eigenen Geschichte es können.

Und tatsächlich lesen wir mit der Forschung des 19. Jahrhunderts ja eine Geschichte, denn das 19. Jahrhundert ist Geschichte. Die Aussagen sind gesprochen und geschrieben und lassen sich nicht zurücknehmen. Wie etwas, das wir bereuen gesagt zu haben, stehen sie in der Welt. Allerdings stehen sie dadurch nicht unbedingt auch fest. Im Gegenteil – die archäologischen Urteile des 19. Jahrhunderts sind selbst historisch und können nun interpretiert werden. Die in der Regel männlichen Helden dieser Forschungsgeschichte sind nun Protagonisten, die wir von außen betrachten und bewerten können, ebenso wie ihre Thesen.

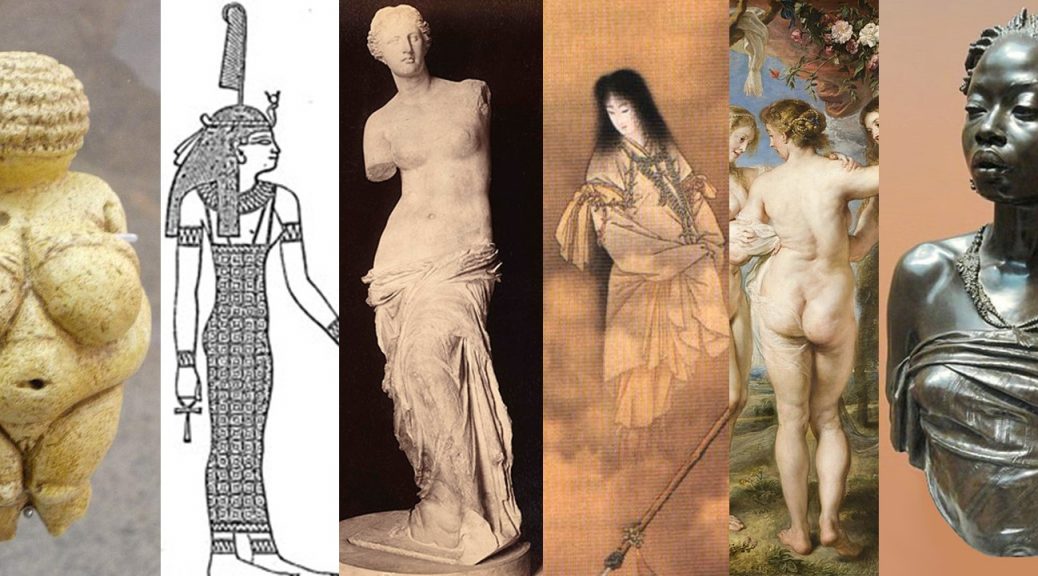

Wie die frühen Darstellungen exotischer Tiere, die von den Schöpfern dieser Darstellungen nie mit eigenen Augen erblickt wurden, sind sie aufschlussreich. Nicht darüber wie ein Elefant aussieht, sondern wie die Person, die ihn abgebildet hat, sich einen Elefanten vorgestellt hat. So, wie das Bild der Mona Lisa uns mehr über Leonardo preisgibt, als über die reale oder auch fiktive Person, die uns so geheimnisvoll anlächelt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen nie so aussahen, wie es uns die (wortwörtlichen) Menschenbilder verschiedener Zeiten suggerieren. Die Frauen des Paläolithikums sahen nicht (alle) aus wie die Venus von Willendorf und die Frauen der hellenistischen Epoche sahen nicht (alle) aus wie die Venus von Milo. Was diese Menschen- und insbesondere Frauenbilder zeigen, ist, wie sich diese Menschen gegenseitig oder selbst sehen konnten – oder wollten.

Aber gerade dadurch bilden diese Bilder auch etwas Reales ab. Und sei es ein Vorurteil.

Es wäre zwar ein wenig wunderlich zu behaupten, dass zum Beispiel Fabelwesen etwas Reales darstellen. Wer heute behauptet, einer Chimäre oder einem Zyklopen begegnet zu sein, dürfte auf wenig Verständnis stoßen. Und doch sind sie real und vermitteln ein wertvolles Wissen, eben nicht über die Existenz der bezeichneten Wesen, sondern über die Art und Weise, wie die Menschen die Welt sahen, die an sie glaubten. Und damit vielleicht mehr über uns, als wir denken.

Das „Wesen der Frau“ nimmt bei genauer Betrachtung nicht weniger abenteuerliche Gestalten an und ist nicht weniger fantastisch. Freud bezeichnete „die Frau“ als dunklen Kontinent. Zumindest gab er damit in gewisser Weise zu, keine Ahnung von diesem „Wesen“ zu haben, welches er damit aber gleichzeitig postuliert. Und natürlich trugen derartige Bezeichnungen dann auch wieder dazu bei, dass die Frauen selbst mystifiziert wurden. Und hier kommen wieder die Biases und Vorurteile ins Spiel.

Ein verselbstständigtes Zitat des russischen Dichters und Diplomaten Fjodor Iwanowitsch Tjuttschew lautet: „Umom Rossiyu ne ponyat‘“ – „Der Verstand begreift Russland nicht“. Und was mit dem Verstand nicht zu verstehen ist, kann doch irgendwie gar nicht verstanden werden. Mehr noch, es muss dem Verstand selbst fremd sein. Ein „dunkler Kontinent“. Terra incognita. Und das scheint in der philosophischen Forschungskultur nach wie vor nicht nur für dieses eurasische Zwitterwesen Russland zu gelten, sondern für alles, was aus dem eurozentrischen Bereich herausfällt (der sich mittlerweile auf Nordamerika ausgedehnt hat, aber kein Stück darüber hinaus). Wer nicht explizit interkulturelle, feministische oder ähnlich Eurozentrismus-kritische Philosophie betreibt oder auf andere Fächerkulturen wie die Kulturwissenschaften zurückgreift, meint schnell, terra incognita hieße nicht unerkannte, sondern unerkennbare Welt.

Dass die Uneinsehbarkeit nicht unbedingt an diesem unentdeckten Stück Welt selbst liegt, sondern daran, dass wir dieses nicht sehen können – sei es, weil uns die Mittel dazu fehlen oder unsere Perspektive es unmöglich macht – bleibt meist selbst unentdeckt. Der blinde Fleck selbst verhindert, dass wir ihn als solchen wahrnehmen. Und gerade deshalb ist es wichtig, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass wir blinde Flecken haben. Und zu differenzieren zwischen geschichtlichen Aussagen, die als solche wert sind, untersucht zu werden, und universellen Aussagen über „Wesen“, egal welcher Art.

So absurd uns die historischen Bewertungen auch erscheinen mögen, gerade aufgrund der Irritation die sie auslösen, können sie uns kritischer und sensibler machen für unsere eigenen merkwürdigen Ansichten. Zum Beispiel der Lindwurm von Klagenfurt. Der Paläoanthropologe Friedemann Schrenk nutzt diesen, um zu verdeutlichen, welche Rolle Weltbilder in der Wissenschaft spielen. Einen großen Schädel, der zu keinem lebenden Tier passte, als Drachenfossil zu rekonstruieren, war im damaligen Weltbild durchaus realistisch. Wenn ich nichts von einem Wollnashorn (zu dem der Schädel tatsächlich gehört) weiß, aber unzählige Geschichten von Drachen kenne, ist es nicht verwunderlich, wenn ich in dem Schädel eines Wollnashorns den eines Drachen sehe.

Dass das auch auf die Wahrnehmung und Interpretation von Menschen zutrifft, ist dann auch nicht mehr überraschend. Wenn ich mein ganzes Leben lang nur Männer in politischen Führungspositionen gesehen habe, ist diese Verbindung Teil meines Weltbildes geworden. Und wenn mir dann eine politische Führungspersönlichkeit angekündigt wird, ist es nicht verwunderlich, wenn ich einen Mann erwarte. Tatsächlich mache ich selbst immer wieder Erfahrungen mit derartigen stereotypen Erwartungshaltungen. In Ländern, in deren Sprache mein Vorname und der meines Mannes nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen sind, wird in der Regel er als Dr. Pape angesprochen. Und ich als Frau Sederström. Und jedes Mal, wenn er oder ich für uns beide einen Wein und ein Bier bestellen, bekomme ich den Wein und er das Bier.

Ein bisschen amüsant finde ich es schon… Wenn ich dann richtigstelle, dass Frau Dr. Pape lieber Bier trinkt, werde ich auch schon einmal angeschaut wie ein Wollnashorn.

Aber ich bin ja nicht die Einzige! Nicht nur die hochdekorierte Kriegerin von Birka sorgte für Aufsehen. Nein, es gab noch weitere Funde von Gräbern mit stereotyp weiblichen Grabbeigaben (Schmuck) und stereotyp männlichen (Waffen, Machtinsignien). Die Prägung durch das jeweilige Weltbild führte soweit, dass ein keltisches Grab im französischen Vix kurzerhand zu dem eines männlichen Transvestiten erklärt wurde, um die stereotyp männlichen Beigaben mit den stereotyp weiblichen in Einklang zu bringen, ohne dass die Geschlechterhierarchie ins Wanken geriet. Das war allerdings nicht im 19. Jahrhundert – sondern 1953. Heute steht fest, dass es sich um eine hoch angesehene Priesterin handelte. Wie die Archäologin Julia Katharina Koch bemerkt: ein Transvestit erschien den Forschern realistischer als eine hochrangige Frau. Das ist jetzt einem Lindwurm schon recht ähnlich, muss ich sagen.

Was mich aber wirklich ungläubig zurücklässt: Das Infragestellen des Grabes aus Birka führte nicht in den 1950ern zu Empörung und Belächelt-Werden. Nein, das war 2017. Nun steht auch dort dank DNS-Analyse eindeutig und ungebiased fest: es war eine Frau.

Der Kampf gegen den Lindwurm geht weiter! Und das Schwert führen auch und insbesondere Frauen. Manchmal schießen sie dabei ein wenig übers Ziel hinaus.

In den 1960ern wurde eine Tempelanlage auf Malta von einer Kulturanthropologin uminterpretiert. Sie sah den Grundriss nicht mehr als Kleeblatt, sondern als Kurven einer Frauenfigur, wie bei den vielen berühmten Venus-Figuren des Jungpaläolithikums. Diese wurden zwar auch auf Malta zahlreich gefunden, die Interpretation des Grundrisses bleibt jedoch bis heute spekulativ.

Irgendwie aber auch sympathisch. Und sehr verständlich. Immerhin war der Feminismus gerade dabei, die Sicht auf die Welt zu verändern. Ich bin ja überzeugt davon, dass wir alle gebiased sind, das heißt, die Welt aus unserer ganz besonderen Perspektive mit all ihren blinden Flecken wahrnehmen. Oder wie meine Kunstgeschichtsprofessorin Hollis Clayson (Autorin des Buches „Painted Love: Prostitution in French Art of the Impressionist Era”) einmal treffend sagte: after some time in art history you see penises and vaginas everywhere. Oder – je nachdem ob patriarchal oder feministisch beeinflusst – eben nur eines von beiden.

Dass wir alle gebiased sind, heißt aber nicht, dass wir nichts ändern können.

Wenn wir die Vorurteile als Vor-Urteile anerkennen und auch entsprechend kritisch mit ihnen umgehen, tritt das ein, was wir Fortschritt nennen. Und der lässt mitunter gerade das hinter sich, was einige Zeit zuvor selbst noch als Fortschritt gewertet wurde. Selbst der größte Fortschrittssprung der Menschheitsgeschichte, die Sesshaftwerdung, wird heute ambivalent gewertet. Sie brachte uns technischen Fortschritt, aber auch Kriege, Ungleichheit zwischen Arm und Reich und zwischen den Geschlechtern. Tatsächlich ließ sich mit der Neolithisierung auch die Herausbildung einer patriarchalen Vererbung nachweisen. An Knochenproben wurde zudem bewiesen, dass vor der Bronzezeit Frauen und Männer sowohl in China als auch in Teilen Europas Anspruch auf die gleiche Nahrung und eine gleichrangige Bestattung hatten. Erst seit rund 4000 Jahren ist Mangelernährung als Zeichen einer die Frauen benachteiligenden Hierarchie in einigen Gebieten nachweisbar.

Hierarchische Geschlechtertrennung als Kulturleistung. Wie die Atombombe.

Nun ja, Menschen machen Fehler. Machen wir es besser!